自閉症スペクトラム障害

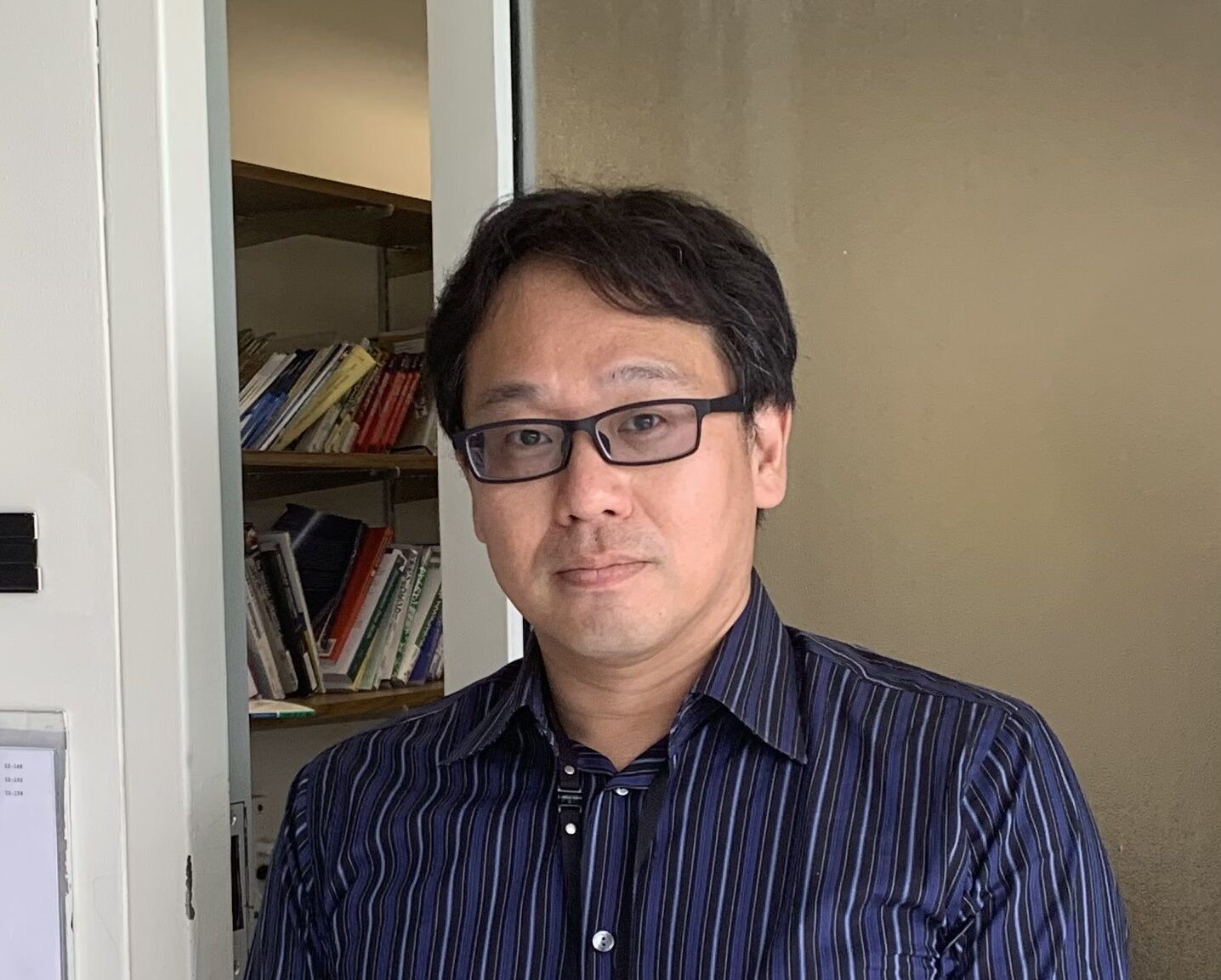

青木悠太 Yuta Aoki, M.D.

岡山県出身。2007年、東京大学医学部卒業。15年、同大大学院脳神経医学精神医学卒業。同大病院神経精神科で臨床医として研修後、登録診療医として多数の自閉症患者を診察。15年から日本学術振興会の海外特別研究員としてニューヨーク大学でASDの研究に携わる。

米疾病予防管理センター(CDC)の発表によると、2010年時点で全米の子どもたちの68人に1人が広い意味での自閉症(英語名:autism)=自閉症スペクトラム障害(英語名:autism spectrum disorder: ASD)だという。

この数字は、12年にCDCが発表した08年時点の88人に1人と比べて約30%も高い。「子どものクラスメートに自閉症の子がいる」「うちの子は少し自閉症の傾向がある」「自閉症なので特別な学習指導を受けている」。確かに最近、テレビや新聞報道も含め自閉症という言葉を耳にする機会がめっきり増えたように感じる。

今週からは3回にわたり、急増傾向をみせるASDについて取り上げる。

発症原因は遺伝子にあり

「単一の遺伝子の異常ではASDを引き起こすとは考えられていません。ASDを引き起こす遺伝子の異常として考えられているのは複数の遺伝子の異常が複雑に影響し合うような病態です。多くの人がこれらの異常の一部を持つのではないかと思いますが、その中の一部の人が持つ遺伝的要因が脳の発達に影響を与え、症状を発現すると考えられています」と話すのは、ASDを含む発達障害の専門家で、ニューヨーク大学小児思春期精神科の青木悠太医師。日本学術振興会の海外特別研究員として、米国で2015年から研究活動を続けている。

「社会コミュニケーションの質的障害とは、目を見て話せない、表情が乏しい、相手の気持ちを読み取れないなどです」

青木先生によると、当事者(患者)の症状には幅があるが、その中核症状には社会的コミュニケーションの質的障害、限定された興味が含まれるそうだ。「『絵を描きましょう』と言われて、絵ではなく、字の「え」を書いてしまうといった例に示されるように、言葉に含まれる意味を状況から判断できないことがあります。このように学校や社会で要求されている意思伝達・コミュニケーションが質的に障害されている場合は受診に至ります。他人との気持ちの交流が難しい。電車の時刻表を覚えたり、図鑑の同じページを繰り返し読んだりするなど、ASDの子どもたちは興味が限られていたり、同じ行動を何度も反復したり、手順や順番にこだわりを見せたりします」。

罹患率上昇は受診率に比例

ここでASD認知の歴史を振り返ってみよう。青木先生は次のように続ける。

「自閉症という概念ができたのは1943年、44年ごろで、レオ・カナーとハンス・アスペルガーという2人の医学者が各々発表したのが、この病気への認知の始まりです。その当時は非常にまれな疾患と考えられ、その存在もじきに忘れ去られました。81年に英国人精神科医のローナ・ウィングがアスペルガーによるドイツ語の論文を英訳したのをきっかけに疾患が再認識され、研究も行われるようになりました。数字の上で見るとウィングの再認識から10年ほどで罹患率は約10倍に増えました。その後の20年で罹患率はさらに約10倍増えました。これはASDの認知が向上したため受診率が上昇し、診断される人が増えたためと考えられています」

ASDが増えた理由が、現代社会にあるわけではないということだろうか?

「はい、そういうことはありません。ASDの発症には遺伝子が主に関係していると考えられているので、社会環境や病原菌・ワクチン接種といった原因があるわけではないのです。生まれつきヒトが持っている傾向ですから、ある日突然、ASDにかかって、生物学的な身体変化が起きるというような病気ではないのです」

現代の医学ではASDの中核症状への決定的な薬物療法はまだない。そのメカニズムの全貌もいまだ明らかにされていない。東大大学院で脳神経医学を専攻した青木先生は、同大医学部附属病院の精神神経科の臨床診療・研究に携わり、一貫してASDの病態を解明する作業を続けてきた。ニューヨークで専門的に研究しているのは、ASDを含む発達障害当事者(患者)の脳の画像解析。彼らの脳の灰白質(脳の表面で神経細胞の細胞体が存在する部位)や白質(神経細胞がなく、その軸索が集まる部位。情報伝達の経路)をMRIで定型発達(健常者)のものと比較すると、その構造・代謝・機能に違いが確認されるそうだ。

画期的な診断法のようだが?

「それがそう単純な話ではないのです。この画像解析は、ASDの病態を理解するための一手段。ASDと診断された後で、ASDと診断された人のグループとそうでない人のグループを比較すると、対応するような異常が見られるということです。ASDは幅広い症状を持ち多様性に富む疾患なので、1人の脳画像を見てASDかどうかを判断することは、現時点では不可能です」

ASD症状の緩和とラブホルモン

実に謎が多いASDだが、青木先生は性急に治療法を求めるアプローチを避けている。「日本にいたときは、今と少し違う研究をしていました。あるホルモンがASDで認められる社会行動の異常へ与える影響の神経基盤に関心があったのです。オキシトシンという、女性の母乳分泌などを促すホルモンです。従来は母親が子どもに接することでオキシトシンの分泌が誘発され、それで母乳の出が良くなると思われていました。しかしそれに加えて、オキシトシンが分泌されることで母親が子どもを対象に愛情を感じるようになる、というオキシトシンが愛着行動に影響を与えることが知られるようになりました」。

愛情まで誘発するオキシトシンは別名ラブホルモン。人間の社会行動を変えるぐらいの影響力がある。ならば、これをASD当事者に適用すれば、彼らが苦手な社会行動が少しでもスムーズになるのではないか? との仮説を立てて証明し、実際に効果が認められているのだという。もちろん、決定的な特効薬となるにはまだ多くの検証が必要だ。だが青木先生らの最先端研究で、ASDの真実は少しずつ解き明かされている。

次回は、治療法のないASD当事者がどうやって病気を克服してゆくのか、家族や友人、職場の人間はどう対応すればいいのかについて聞く。

(次週に続く)

RECOMMENDED

-

客室乗務員が教える「本当に快適な座席」とは? プロが選ぶベストシートの理由

-

NYの「1日の生活費」が桁違い、普通に過ごして7万円…ローカル住人が検証

-

ベテラン客室乗務員が教える「機内での迷惑行為」、食事サービス中のヘッドホンにも注意?

-

パスポートは必ず手元に、飛行機の旅で「意外と多い落とし穴」をチェック

-

日本帰省マストバイ!NY在住者が選んだ「食品土産まとめ」、ご当地&調味料が人気

-

機内配布のブランケットは不衛生かも…キレイなものとの「見分け方」は? 客室乗務員はマイ毛布持参をおすすめ

-

白づくめの4000人がNYに集結、世界を席巻する「謎のピクニック」を知ってる?

-

長距離フライト、いつトイレに行くのがベスト? 客室乗務員がすすめる最適なタイミング

-

機内Wi-Fiが最も速い航空会社はどこ? 1位は「ハワイアン航空」、JALとANAは?

-

「安い日本」はもう終わり? 外国人観光客に迫る値上げラッシュ、テーマパークや富士山まで