1925年発行の米メンズ=ウェア誌の調査によるとアイビーリーグ(米北東部の名門大学)の学生の80%がブルックスブラザーズ(以下「ブルックス」)の愛用者だったという。しかしブルックスとしては「アイビー学生」のような富裕層のために洋服を作っていたわけではない。決して(英国のような)エリート階級嗜好には走らず、ときにはささやかな「反権威主義」ものぞかせ、価格帯は手ごろに抑え、あまねく幅広い層の「おしゃれ感覚」に訴えてきた。

ブルックスの本店では昔から、ジャケットであれボタンダウンのシャツであれテーブルの上に平積みにして、仕立てや手触りをお客が実際に体感できる商品展示スタイルを貫いている。こうした顧客本位の商法が奏功して同社は、グランドセントラル駅近への本社移転から3年後の1918年に創業100周年を祝った。

100年生存のキーワードは顧客志向

100周年記念の小冊子にはこうある。「アメリカでは一企業が創業当時の姿をほぼそのまま保持しながら100周年を迎える例は滅多にない。この偉業は100年にわたって誠実に顧客志向の商売を続けてきたことによって成し遂げられたもので、4世代にわたって途絶えることなく一族経営を続けてきたブルックス一家に負うものである。このことは否定すべくもない」

100周年時点で、ブルックスはアメリカントラディショナル(日本でいうアイビースタイル)の定義をほぼ一手に確立していた。先に紹介したボタンダウン、レップタイ、No. 1サックスーツは

もとより、シェトランドセーター(1904年導入)、ポロコート(1910年導入)などもブルックスが取り入れたのをきっかけに大流行。アイビーの必須アイテムに組み込まれていった。

それらがほとんど1つの体系となって日本に紹介され火がついたのが1964年だ。東京オリンピック開催の半年前、同年4月28日に創刊された「平凡パンチ」のスタイル記事の功績が大きい。米国の大学生のファッションをまねて、銀座のみゆき通りあたりでたむろする若者集団、通称「みゆき族」が一番かっこいい存在だった。

1964年ごろ、銀座を闊歩する「みゆき族」の若者たち。不純異性行為(?)に走る不良と目され警察による取り締まりの対象にもなった。いでたちは完璧なアイビー

日本で花咲いたアイビー

もちろん当時、ブルックスは日本に未上陸で輸入物は目の玉が飛び出るほどの高嶺の花だったので、みんな国産ブランドのVAN(品質は決して負けていなかった)で満足していた。「ジョニ黒」に手が出なかったからサントリーの「角」で我慢していた時代である。とはいえ、戦後まもない昭和の若者たちは海外文化に飢え、探究心に満ちあふれていたのでアイビーを徹底的に研究した。筆者らの中高生時代は、「ピタゴラスの定理」や「三単現のS」を覚えるよりはるかに大きな情熱をもって、アイビーの法則と歴史を頭に叩き込んだのではなかろうか。

いわく、ペニーローファー(革靴)のペニーの意味は? ピーコートはどうして横から手を入れる? シアサッカーのジャケットの着こなしは? ヘリンボーンに合わせるパンツといえば? ダッフルコートの留め具は何の骨? などと重箱の隅をつつくような奇問愚問を友達同士ぶつけ合っては、誰もが一番センスがいいのは「自分だ」と心の中でドヤ顔をしていた。

首ったけで読んだ参考書は月刊メンズクラブ(メンクラ)。特に同誌連載の「街のアイビーリーガース」は、全国主要都市のアイビー小僧を街角で撮影する企画記事で大人気、これに紹介されたら東大合格ぐらいの快挙だった。最新号が届くと迷わずこのページから開いたものだ。

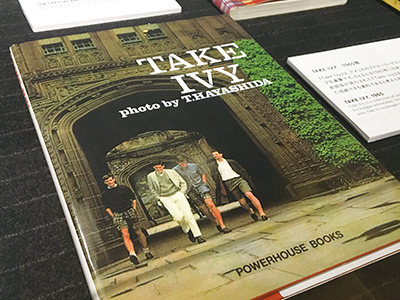

当時、アイビー研究のバイブルといわれたのが写真家、林田昭慶による写真集「TAKE IVY」(1965年刊)。60年代のアイビー大学キャンパスを取材し、学生の着こなしをドキュメント風なタッチで捉えた秀作で、その記録の正確さゆえに近年、欧米ファッション界でも再評価され、英語版が2010年に出ている。

70年代以降の米国ではさまざまなファッションスタイルに揉まれ、ある意味、輝きを失っていたアイビーの「極意」が、遠い東アジアの島国でいわば高品質なまま「冷凍保存」されていた、ということだろうか? そんなアイビー道の一番弟子ともいうべき日本にブルックスブラザーズが上陸したのは1979年。同社がマンハッタン以外に国内支店を出店してから51年後。満を持しての初の海外店舗だった。

(最終回につづく)

60年代アイビーのバイブル「TAKE IVY」の英語版。

ニューヨークでも一目置かれる、日本人の「アイビーへのオマージュ」だ